Projets de recherche et publications

L’anthologie dans Le journal de Montréal

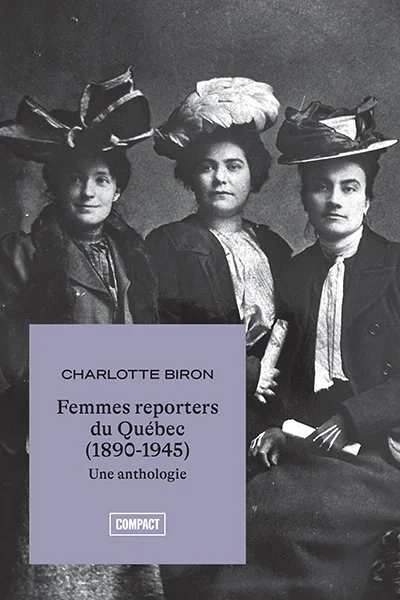

Jusqu’en 1945, l’histoire du journalisme s’est généralement construite autour de figures masculines, reléguant pour l’essentiel la contribution des femmes au Québec aux pages féminines des journaux. Pourtant, dès les années 1890, des femmes journalistes vont sur le terrain. Certaines descendent au fond d’une mine ou se rendent au lac Saint-Jean pour décrire la colonisation du territoire ; d’autres mènent des enquêtes littéraires ou transposent en récit leur évacuation de Paris au seuil de la Seconde Guerre mondiale.

Parus entre 1890 et 1945, les textes réunis dans cette anthologie dirigée par Charlotte Biron mettent en lumière l’apport des femmes journalistes à l’histoire du reportage au Québec, mais aussi les liens qui existent entre leur parcours. Quatorze figures sont rassemblées ici : Robertine Barry, Georgina Bélanger, Éva Circé-Côté, Anne-Marie Gleason-Huguenin, Antoinette Gérin-Lajoie, Cécile Laberge, Corinne Rocheleau-Rouleau, Marie-Louise Marmette, Louise Gilbert-Sauvage, Germaine Guèvremont, Adrienne Choquette, Éva Senécal, Simone Routier et Gabrielle Roy.

À leur manière, toutes transgressent un rôle typiquement féminin. Elles inventent ainsi de nouvelles manières d’être reporter et contribuent à transformer durablement les pratiques d’écriture journalistiques.

Équipe : Juliette De Maeyer, professeure agrégée au département de communication de l’Université de Montréal et responsable de programme du D.E.S.S. en journalisme

Charlotte Biron, autrice et professeure au département d’études littéraires à l’Université du Québec à Montréal

Frédérick Lavoie, journaliste indépendant, auteur de Troubler les eaux et chargé de cours au D.E.S.S. en journalisme de l’Université de Montréal ;

Clara Champagne, rédactrice en chef adjointe de Nouveau Projet et candidate au doctorat à l’Université de Montréal ;

Alexe Allard-Duseault, étudiante à la maîtrise en études littéraire, Université de Montréal

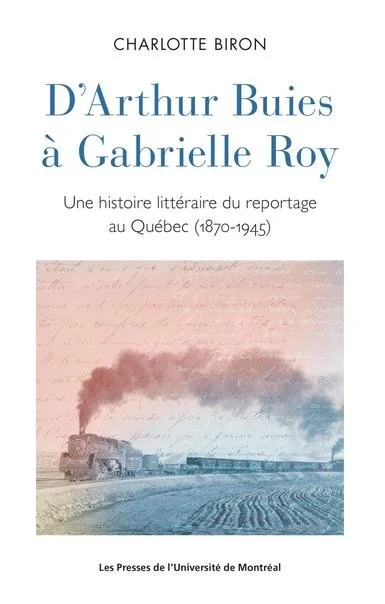

À la fin du XIXe siècle, la naissance du journal d’information et du reportage au Canada français contribue à l’émergence d’une littérature de terrain. À des kilomètres de la scénographie aventurière qui a nourri l’imaginaire du grand reporter en Occident, l’écrivain journaliste canadien-français circule sur le vaste territoire d’une population francophone éparpillée. Ce livre explore l’histoire du reportage littéraire au Québec : une littérature qui s’étend des « Deux mille deux cents lieues en chemin de fer » d’Arthur Buies jusqu’aux « Peuples du Canada » de Gabrielle Roy, en passant par l’enquête sur les Franco-Américains de Jules Fournier et l’incursion chez les draveurs d’Éva Senécal.

Un premier constat a motivé l’écriture de cet ouvrage : l’absence quasi totale d’études portant sur le grand reportage dans l’histoire de la littérature québécoise. L’autrice s’interroge précisément sur le décalage qui existe par rapport au journalisme littéraire américain et aux pratiques françaises du grand reportage. Analysant les spécificités d’un corpus en contrepoint d’une toile mondiale complexe, son livre jette un éclairage sur les raisons de cet oubli en posant qu’une telle fragilité recouvre la singularité même d’oeuvres à l’intersection de la culture et du désordre du monde.

Prix de la recherche émergente - CRILCQ (2014)

Les écrivaines Mavis Gallant et Gabrielle Roy ont été journalistes dans les années 1940 à Montréal, la première au Standard, la seconde au Bulletin des agriculteurs. Chez Gallant comme chez Roy, le journalisme répond à l’ambition d’être publiée et de vivre de sa plume le plus rapidement possible, mais il nourrit aussi un désir de traverser, de voir et de sentir le monde. Si le reste de leur vie sera voué à l’écriture de nouvelles, de récits ou de romans et marqué par un retrait du monde, les journaux, au contraire, les livrent à la ville et aux routes. L’expérience laissera des traces profondes dans leur écriture. Le présent ouvrage se penche sur les textes journalistiques de Gallant et de Roy ainsi que sur les conditions qui ont permis à ces deux femmes de commencer à écrire. Le parallèle entre la jeune Anglo-Montréalaise et la Franco-Manitobaine met en lumière un large contexte sociohistorique en plus de faire voir les similitudes et les différences d’une écriture du réel chez deux des plus grandes écrivaines québécoises.